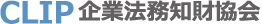

企業において、知財部門以外の部門に対する知財教育は知財の知識を向上させることではなく知財の意識を向上させることを目的とします。

すなわち、自社事業のなかで、知財業務を適切に行うことによって受けることができる優位性、知財面から見た事業リスク、他部門への知財業務の係り方を知ってもらい、自社事業に貢献する知財業務を行えるように他部門に協力してもらう体制を構築する必要があります。

そこで、CLIPでは企業に対して知財業務の意識を高める知財教育の支援を行っています。その教育の内容としては、知財業務が事業に貢献する業務であることを認識してもらうことであります。

知財が事業に貢献する内容としては、問題となる第三者特許を発見した時の回避策の提示、開発の成果物である発明の漏れのない発掘、事業戦略に対する知財戦 略の提示、開発のナビゲート、セールストークとしての知財の使用、そして知財が会社に残る財産としての確保等であります。知財は事業に貢献し、企業として 最後に残る財産の一つであることを目的に教育を行っていきたいと思います。知財教育は他部門に知財業務の内容(仕事)を理解してもらい、知財の知識でなく、意識を高めることがねらいです。

知財教育の目的/対象

自社事業のなかで、知財業務を適切に行うことによって受けることができる優位性、知財面から見た事業リスク、他部門への知財業務の係り方を知ってもらい、自社事業に貢献する知財業務をできるよう他部門に協力してもらう体制を作ることです。

2. 対象

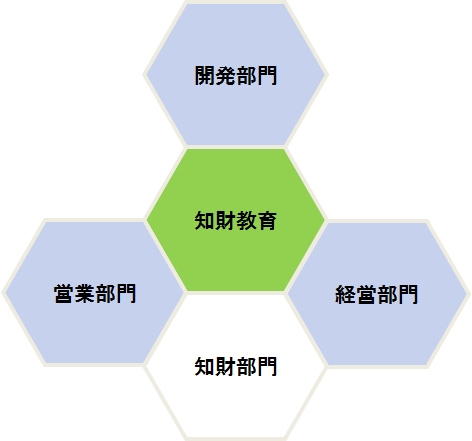

知的財産権とビジネス

知財業務への意識を高める

・開発中止(技術者のモチベーションDown)

・差し止めによる製造販売中止

・他社特許の対応策の未決定(予算外のロイヤルテイ支払い)

・ロイヤルテイ支払いで赤字

2. 提案

・回避案の提示

・発明の発掘支援

・クロスのための特許出願

・予算内のロイヤルテイの支払いへの誘導

・事業、開発のナビゲート

・知財をセールストークとして使用

・知財は会社に残る財産(担保にも使用)

知財は事業へ貢献し、最後に残るのは人材と知的財産!!

依頼部門から感謝されれば成功!!

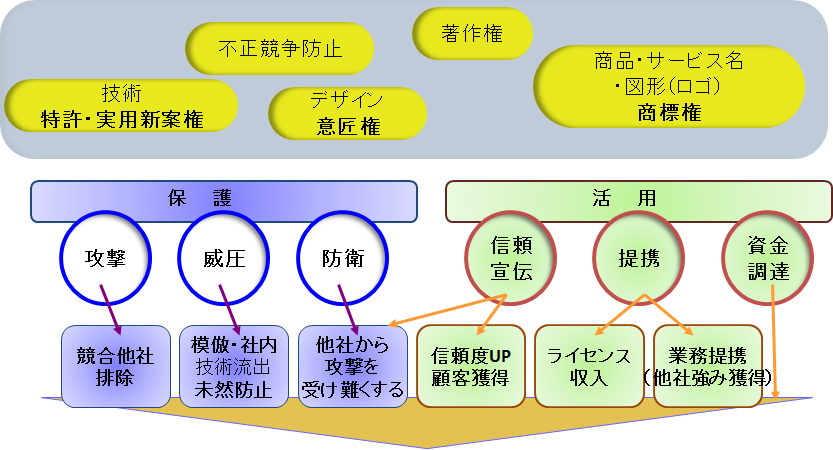

自社事業と知財業務の関係の例

2. 自社の強みとなる技術に知財網を形成し、オンリーワンとすることで、事業上の効果があるか

3. 他社のどのような知財権が、自社事業の脅威になるか

4. 知財情報から事業に役立つ情報が得られるか

5. 営業トークで自社の特許出願や特許権(以下、知財と記す)をPRすることで有利な展開が期待できるか

6. 商品パンフレット、ホームページ、展示会等で知財をPRすることで有利な展開が期待できるか

7. IR報告に自社の知財情報を記載することが投資家・金融機関に対してPR効果を期待できるか

従業員の成果物を文書化し、特許出願により先願権を取得して自社で生み出された技術を管理することが、事業に役に立つか(研究・開発投資に対しての成果の明確化)

8. 従業員の成果物を会社に帰属させることで、退職者からの技術情報流出防止

9. 他社(関連会社を含む)との間の金銭のやり取りの根拠として知財権のライセンス料が使えるか

開発部門の知財教育

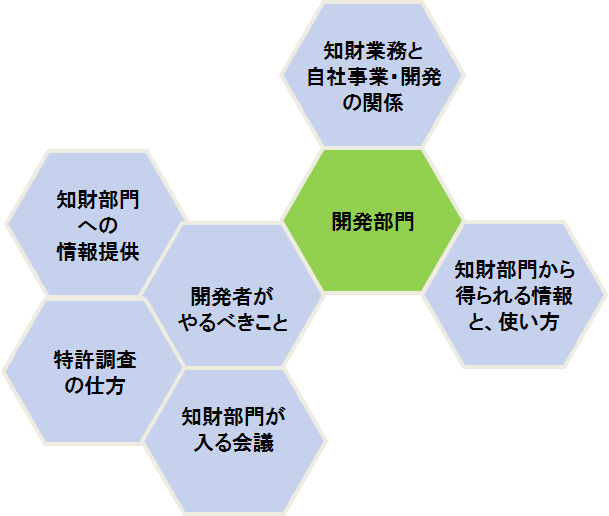

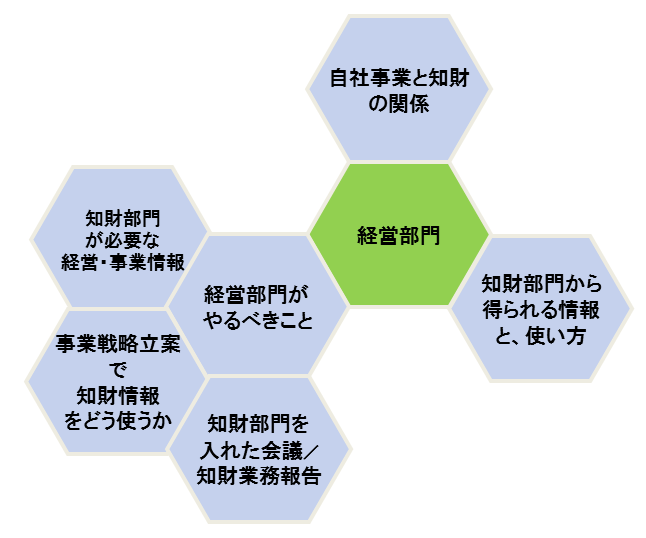

経営部門の知財教育

事例:管理職向け 知財セミナー

知財と事業活動の関係に焦点をあて、なぜビジネスのうえで知財が必要なのか、実際の業務の中でどのように取り扱っていけばよいのか、分かり易く解説します。

【内容】

1. 特許とビジネスとの関係

→ビジネス上で特許業務に取り組むことで得られるメリット、特許業務に取り組まないことによるリスク(デメリット)を説明し、自らの業務と特許の関係を理解するためのワークを行います。

2. 開発業務と知財活動

→開発業務の中で知財に関してどのようなことを意識すべきか。開発過程のどのタイミングでどのような知財アクションが必要かを説明し、自らの業務と特許の関係を理解するためのワークを行います。

3. 発明発掘

→日常の開発業務の中で、いかにして発明発掘を行えばよいのか、発明発掘の具体的プロセスを説明し、自らの業務に係る発明を発掘するワークを行います。

IT・システム分野における商標・意匠

→業界における商標・意匠の特性。商標の種類、IT・システム分野の意匠登録の具体例